这本书讲的是上世纪九十年代,两个美国青年到中国涪陵支教的见闻故事。作者就是其中一位青年,他还给自己起了个非常大众化的中国名字,何伟。

刚来这个污染严重、交通闭塞的小城,总有很多生活不习惯的地方,当地的酒文化算是其一。当然,文中提到的酒文化应该是中国特色,而不是某个地方的风俗人情。不管是出于什么目的的饭局,饭桌上肯定是少不了酒的。饭局最后倒不了几个人,也无法说明组织者的影响力和饭局的成功。酒桌上不仅能看出大家谁的酒量好坏,也看得出每个人的性格以及社会地位。这些描述跟我自己的亲身感受比较相似,中国的酒桌是一门大学问,看得出这本书确实是一本“记实”。作者在酒桌劝酒的环节,细节描写的非常有意思,值得一看。

因为作者的身份问题,他在支教前后期,当地人对他的态度变化描写的也饶有趣味。但是,因为政治敏感问题,作者描述的部分场景让我非常震惊。一开始,校方对待何伟非常客气,每天酒局,好生招待。生活起居上也是各种照顾,还给他们配了中文老师。由于交通不便,涪陵很少出现外国人。所以当何伟走到街上时,总是被“当猴看”,有些不礼貌的人会有挑衅的言语,比如“洋鬼子”。相处久了之后,这种客气或好奇就没有了。有次学校篮球比赛,何伟加入了自己支教的英语系。这场比赛因为有外国人的参与,就变成了“中美大战”,球员总有种为国争光的意思,连裁判都极为偏袒(当然作者是这么说,有没有犯规不确定),使得比赛变了味。何伟的中文老师在给其授课过程中,也表现出了“你们美国,我们中国”的隔阂感。更让作者不悦的,也是让我震惊的,作者连同他的另一位美国小伙伴,一言一行、授课内容等等都被悄悄的监视和记录,不是被哪个无聊的人监视,而是。监视的执行者,可能是作者班上某个他非常喜欢、学习成绩非常好的学生。政治的封闭和对人权的亵渎,刷新了我的认知。

作者也是非常硬核,文章里提到很多政治敏感问题。比如批评了新中国一些领导人缺乏治国经验,导致文化大革命、红卫兵等问题。对周总理的政治手腕、处事做法也提出了质疑。这些描述会让很多长期接受教科书意识的读者不大能接受。文章对邓小平的评价非常高,这一点和我原本的认知是一样的。可能是我之前看过邓小平传记的原因,历代领导人中,我最敬佩的就是邓小平。打江上容易守江山难。为了守好江山,推动了改革开放、废除领导职务终身制、一国两制、四个现代化、恢复高考、科教兴国等等治国方针。通过高考,从小县城走到一线城市,身处相对公平的社会环境,通过自身努力就能看到更大的世界,不得不让我感激这样的领导人。

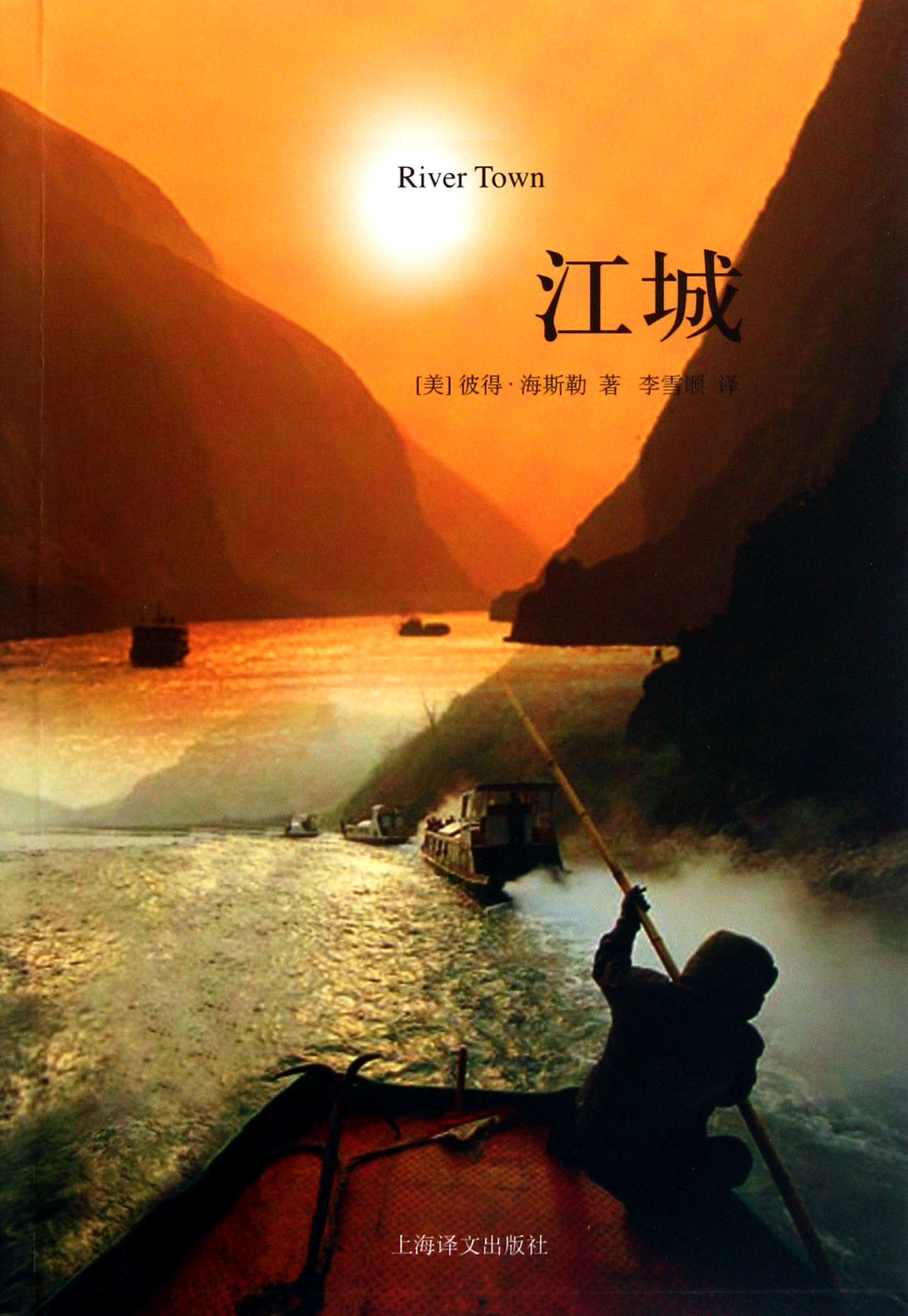

文中很长一段篇幅提到了三峡大坝。书名中的江我觉得就是长江。三峡大坝是举国工程,利弊都非常明显。比如环境破坏、淹没区、文化遗失、大量居民被迫迁移,好处是对自然资源利用的收益最大化。推动这样的工程,就需要好几代领导人共同的意志和承担风险的抗压能力。文字一般很难表达困难的真实难易度,这种大工程的推进就需要一个不接受反驳的命令。

还有一个让我印象深刻的地方是,因为作者的加入,涪陵师专的学生们可以享受到真正的素质教育。作者教授他们领悟西方文学、组织英语歌剧类型的表演活动等等。对比之下,让我想到了自己年幼时接受的单调、乏味的填鸭式教育。以至于对语文、英语等非常有意思有美感的知识产生排斥。甚至高考毕业都五六年了,还会时而梦到高考答卷一片空白而惊醒。

有人可能不理解看书的意义,我以前对某某某看了多少本书这样的话无感。可能我现在也觉得看多少书,不能用“本”来衡量。但是看书真真切切会给人带来说不太清楚的幸福感。而这种感觉更绵长,是和王者荣耀拿了五杀、工资涨了几千、买了双心水的小鞋子不一样的幸福感。我现在对文言文、诗词、英语已经没有了以前的恐惧感,甚至慢慢的喜欢了起来,可能这就是看书带来的一点点变化。下面是何伟老师让学生们学习的一首外文诗,罗伯特.佛罗斯特的《美景易逝》,我看的是汉译版,感觉差了点味道,把英文原版贴出来大家品味下。

nothing gold can stay

Nature’s first green is gold,

Her hardest hue to hold.

Her early leaf’s a flower;

But only so an hour.

Then leaf subsides to leaf.

So Eden sank to grief,

So dawn goes down to day.

Nothing gold can stay.